Siempre es atolondrada la manera en que se cruzan ciertos recuerdos. Revisando hoy en el obituario en la página de Microsoft, entre quienes nos dejaron durante el 2006, repasé el deceso del cantante de soul y R&B Lou Rawls, ocurrido en los primeros días del pasado Enero.

En 1976 (¡qué difícil se hace decir que ello ocurrió hace treinta años!), coincidente con el pleno auge de la música disco, Lou Rawls lanzó un imparable hit pop que llegó al puesto número uno de los charts: "You'll Never Find Another Love Like Mine". Hace ya algunos años, cuando se me ocurrió trasladar las grabaciones que tenía en cassetes a CD's, esa canción estaba en el primer CD que mandé grabar: ésa es la exacta manera en que la aprecio, y no sólo eso sino que, invariablemente, me recuerda el día en que este gran amigo de mis épocas escolares, Juan Ignacio Platero Mangariello (el indiscutible y eterno 'Che Platero'), se subió al tabladillo destinado a los profesores en nuestra aula de aquel IVº 'B' e imitando con su voz infantil la recia voz de Rawls y con los dedos puestos con el símbolo de peace & love, empezó a cantar a voz en cuello hacia la confundida audiencia que conformábamos el resto del salón "You'll never find another love like mine / Someone who loves you tender like I do / You'll never find, no matter where you search / Someone who cares about you the way I do...", ganándose los nutridos aplausos del (poco) respetable hasta descender del tabladillo dando un salto, como una star que baja condescendientemente de su limusina.

Como quiera que esta es una página dedicada no sólo a las malas memorias, a las arritmias y a los descompases, tras incluir versión mp3 del citado éxito de Low Rawls, transcribo el memento que se me ocurrió en honor de Juan Ignacio, allá por el 2003. Con el tiempo, tal como se aprecia, lo único que no ha añejado favorablemente es cierto pertinaz dejo sentimental.

Favor dar play.

(Lou Rawls, "You'll Never Find Another Love Like Mine", 1976)

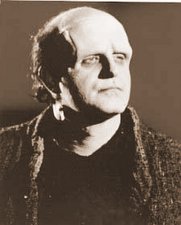

(Juan Ignacio Platero Mangariello, en foto extraida del Boletín Recoletano, 1976)

Esta mañana me ha llamado Juan Ignacio Platero, desde Argentina.

Él vive en Buenos Aires, en Recoleta.

Cuando se fue de aquí, a los diecisiete, era de la gente de mi Promoción a la que le gustaban las aficiones extrañas. Fue el primero en aprender a bucear con tanques de oxígeno, el primero en armar un aeromodelo a motor, el primero en usar una caña de pescar en el río, el primero en andar solo en motocicleta. Sus padres se habían divorciado apenas unos meses antes de que él llegara al Iº ‘C’ (para precisarlo, él llegó junto conmigo, con Eduardo Bennett, con Bruno Linares, con Carlos Pando, con Nico Voysest). Tenía una voz de pito increíble, y por eso todos le decíamos, en falsete ‘Cheplatero, cheplatero, chepla, chepla...’; él ni se inmutaba, lo cual es un decir: su melena rubia -muy a la moda argentina de esos años-, se agitaba entretenida, mientras abría la boca y sus dientes agudos sonreían de modo muy infantil, casi como si se le hubiera ocurrido a Platero escaparse del poemario que –sin querer y muchos años antes de que naciera- le había dedicado Juan Ramón Jiménez. Cada vez que abría la boca surgía un murmullo apurado, agudísimo, “Burub burb burub burub...”. Y ahí arreciaban los ‘Cheplatero, cheplatero, cheplatero, cheplatero...’ y vuelta, él otra vez a sonreír entonces callando, avergonzado.

Yo no lo he visto desde que se fue a Buenos Aires, al final de IVº. Me contaron algunos que regresó al año siguiente, sin haber optado por acabar la secundaria y dedicado al máximo a la vida outdoors. Sé que con Carlos Gervasi, con quien había hecho muy buenas migas en aquello de bucear, iban periódicamente a Máncora a quedarse por días y hasta por semanas. Allí, cuentan, empezó a tener esas lagunas que habían pasado desapercibidas para todos nosotros en la época escolar. Una vez, dicen, se marchó solo a Piura, y tuvo la malísima suerte de viajar en el ómnibus que fue asaltado por unos desalmados: a él, creýendole turista extranjero, (algo que, en efecto, nunca dejó de ser) lo llevaron a kilómetros, lejos de la carretera, lo vejaron y maltrataron hasta dejarlo en agonía... Platero padeció tres días: quién sabe si tal vez su melena y su barba negra -bien jesucrísticas- así lo ameritaron. Dicen que fue recogido por unos arrieros, quienes lo llevaron a un hospital de monjas perdido en el desierto de Sechura. Cuando regresó a Lima, dicen, Juan Ignacio Platero había dejado de ser el mismo.

De lo que pasó después sé muy poco. Juan Ignacio se mudó a vivir a Buenos Aires. Allí conoció la cocaína y luego la heroína. Se sumergió, sin escafandra ni esnórquel en su propio e inmenso mar de dudas. Dicen los que lo quieren que un buen día, sin embargo, se regeneró y se volvió importante ejecutivo de una transnacional. Desde su cómoda posición ha podido capear con mucha profesionalidad estos malos tiempos que vive su país. Hasta dicen que lo van a llamar, por su enorme talento y agresiva competitividad, a un puesto clave en la Secretaría de Industrias. Hoy me ha vuelto a sonreír con esa risa de dientes agudos y me ha dicho, ya con voz adulta, “Carlitos, ¡cuánto tiempo!”... Me ha gustado recibir su llamada. Seguramente iré a visitarlo la próxima vez que vaya a Buenos Aires.

..................No esperaba esa sorpresa. Cuando empezaron a llover las flechas sobre los suyos fue tarde para gritarles que vuelvan a los botes. Giró la cabeza y calculó que detrás de la primera fila de árboles, acabada la playa, habrían ya una centena de enemigos con garrotes, arcos y lanzas. Desenvainó la espada y plantó firmemente los pies. Magallanes sintió un sudor frío que se le empezaba a descolgar desde las sienes. Apretó fuertemente los dientes, dio una última mirada a su gente, como quien intenta empezar una arenga pero prefirió callar (el griterío hubiera hecho ridícula toda instrucción). Avanzó con la espada en alto sólo para darse cuenta de que el golpe sordo de ésta sobre otro cuerpo le seguía pareciendo como cuando hachaba troncos blandos. Giró el arma ensangrentada para alzarla de nuevo cuando escuchó un rumor sibilante, justo a su izquierda. En ese momento supo que iba a morir. El venablo, envenenado y agudísimo, estaba a pocos centímetros de su cuello. Entonces Magallanes aprovechó para desnudarse, para caminar plácidamente entre el fragor de la lucha detenida, reconociendo en cada una de esas antojadas estatuas la desesperación, el terror en cada uno de sus ojos. Aspiró hondamente la brisa calmada, miró complacido a las gaviotas detenidas, se empapó feliz de las olas estáticas y, sin impregnarse de espuma, se zambulló en una jalea gris, tibia y azul. Cuando creyó que había transcurrido una eternidad suficiente, salió hacia la orilla, se vistió y caminó tranquilamente a su impostergable cita. En el último instante se divirtió imaginando que nadie más vería su sus manos, su singular boca, sus dientes de puntas finas. Fue entonces que la terrible herida en su cuello se abrió con un estampido violento y bermejo. La isla -Magallanes no alcanzaría a saberlo- se llamaba Mactan.

Esta mañana no me ha llamado Juan Ignacio Platero: ello es imposible.

Juan Ignacio Platero, transcurrido el luto del terrible trauma del vejamen, se mudó a vivir a Buenos Aires. Allí conoció la cocaína y luego la heroína. Se sumergió, sin escafandra ni esnórquel en su propio e inmenso mar de dudas. Pensamos, los que lo queremos, que un buen día, vino y nos miró como si no existiéramos (que nos miró a los ojos, como si fuéramos estatuas) y que tras de eso siguió caminando, tranquilamente, hasta recostarse callado sobre la línea del tren que va de Hurlingham a Retiro, mientras en la pampa amanecía, hermosamente.

Desde ese día (o el siguiente), Juan Ignacio Platero mora en Recoleta.

En el mausoleo que pertenece a la familia.